利用微型化雙光子技術揭示自我中心(主觀)表征神經機制

以自我中心(主觀視角)為參考系的外部物體編碼對于導航至關重要,因為大多數感官刺激在這一坐標系中表征(前后左右)。而人們廣為熟知的位置細胞、網格細胞和頭朝向細胞是以世界為中心編碼(客觀視角),涉及到類似于東西南北這樣的坐標系。但是世界中心的編碼是建立在自我中心編碼的計算和轉換之上的。雖然近期在圍繞內側顳葉導航和記憶系統的大腦區域中對自我中心表征已有初步報道,但關于自我中心編碼如何處理相同或不同場景中的不同物體的神經機制仍然所知甚少。

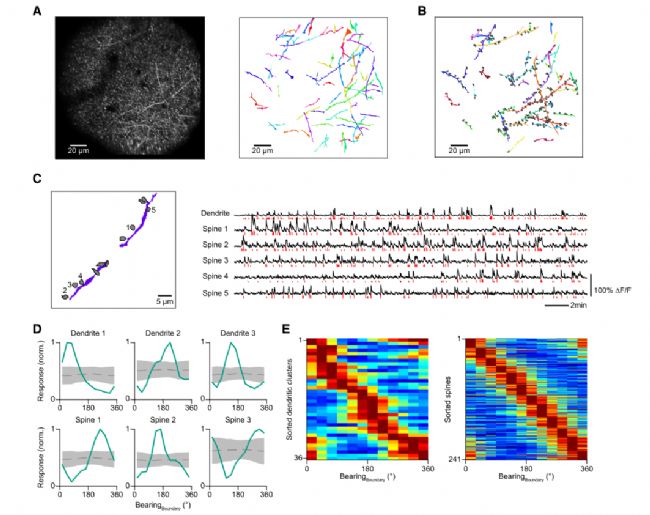

為了在亞細胞結構層面解析自我中心(主觀)表征的神經機制,作者利用了超維景自主研發的微型化高分辨率雙光子顯微鏡(FHIRM-HR),可以長時間觀測近千個樹突棘(spine)和樹突(dendrite),實現樹突棘和樹突精細結構的成像。

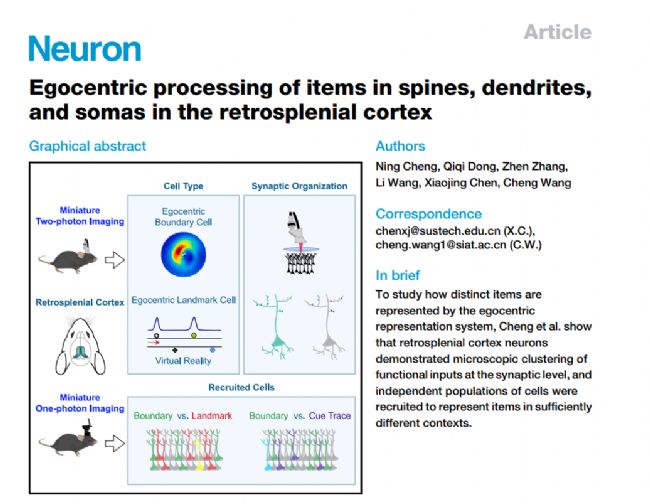

2023年12月14日,中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研究所王成研究員團隊和南方科技大學生命科學學院陳小菁助理教授團隊聯合在國際著名期刊Neuron發表題為“Egocentric processing of items in spines, dendrites, and somas in the retrosplenial cortex “ 的研究論文。利用微型化雙光子成像技術等研究手段,該論文首次報道了:1)自我中心神經元在突觸層次信息傳遞過程中呈現功能聚類;2)不同場景募集獨立群體的自我中心神經元。

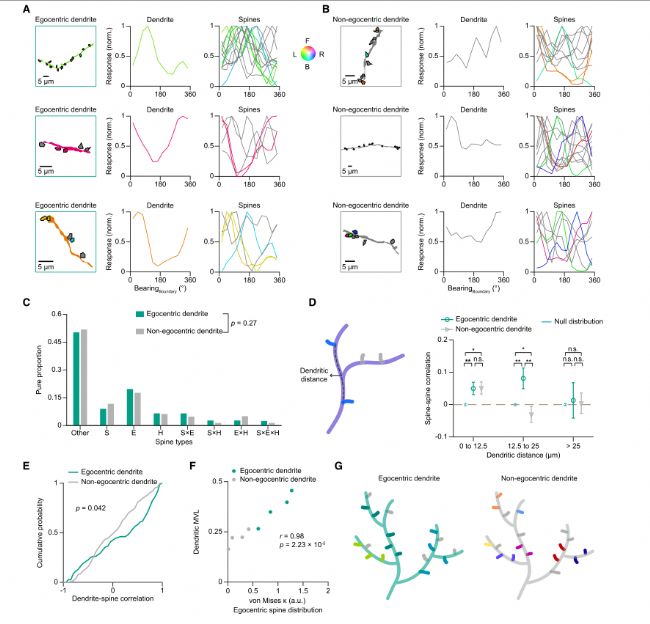

在曠場自由覓食導航任務、虛擬現實導航任務中,作者首先利用單光子鈣成像記錄和研究了壓后皮層 (Retrosplenial cortex, RSC) 神經元活動的自我中心表征,接下來為了在亞細胞結構層面上探討自我中心表征的機制,作者使用了FHIRM-HR對RSC神經元的樹突和樹突棘進行了活體雙光子鈣成像。作者發現,約47% (36/76) 的樹突和約30% (241/802) 的樹突棘具有顯著的自我中心邊界調節(圖1),以上研究表明RSC神經元及其亞細胞結構可以編碼有關環境邊界的自我中心信息。

圖1. 微型化雙光子顯微鏡下樹突、樹突棘的自我中心表征

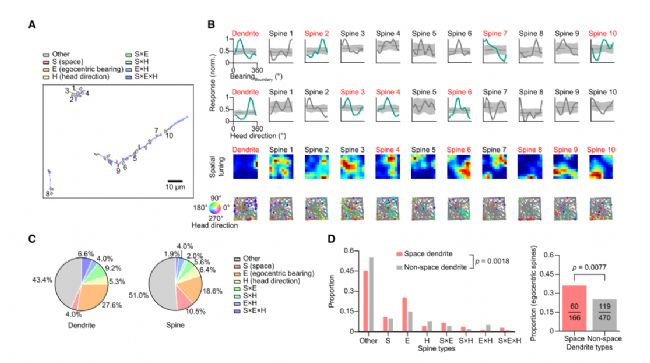

進一步對采集的雙光子數據分析結果顯示,RSC神經元接受了與自我中心信號整合的不同類型的功能輸入,自我中心輸入可能有助于提高分配中心空間選擇性(圖2)。分析樹突棘和樹突的調諧曲線發現,相似調節的自我中心樹棘突的空間聚集可能有助于加強自我中心選擇性,以自我為中心的樹突的調諧相關性顯著大于非以自我為中心的樹突(圖3)。樹突棘的活動特征反映了突觸前輸入的功能屬性,而樹突的活動特性反應了突觸后對輸入進行整合的性質。研究結果揭示了樹突中具有顯著自我中心調諧的功能聚類,這表明可能存在專門的神經功能通道用于處理編碼不同場景中物體的自我中心信息。

圖2. 樹突和樹棘突中空間選擇性、頭部方向和軸承邊界的交互作用

圖3. 軸承邊界調諧的微觀組織

為了檢驗這些細胞是否還表征不同場景中的物體,作者又進一步比較了在兩個任務中不同物體的自我中心編碼,發現在截然不同的空間導航任務中,相互獨立群體的神經元編碼不同場景中的物體。即一個細胞屬于自我中心邊界細胞(編碼曠場中的環境邊界)和自我中心地標細胞(編碼虛擬現實世界中的地標)的概率與兩個維度獨立編碼的預期一致。這些發現支持自我中心表征采用labeled line編碼的觀點,即有專門的細胞群體專門處理不同場景中的不同物體,而不是分布式的群體編碼。

在該研究中,研究團隊首次解析了自我中心神經元在亞細胞層次的組織結構,并發現其在不同場景下,自我中心神經元在結構功能上的變化,該研究對理解生物體如何編碼處理空間信息,構建抽象的空間感知有重要啟發,對人工智能領域類腦智能算法的設計和研究具有重要的借鑒意義。

【參考文獻】

Cheng, N., Q. Dong, Z. Zhang, L. Wang, X. Chen & C. Wang (2023) Egocentric processing of items in spines, dendrites, and somas in the retrosplenial cortex. Neuron.doi: 10.1016/j.neuron.2023.11.018